子どものスマホ疲れを防ぐ!「20-20-20ルール」で視力と集中力を守ろう

子どものスマホ使用、ちょっと心配じゃない?

最近、子どもたちがスマホやタブレットに夢中になっている姿をよく見かけませんか?動画を観たり、ゲームをしたり、勉強アプリを使ったり…。便利な反面、目の疲れや集中力の低下など、見過ごせない影響もあるんです。

特に小学生や未就学児など、目の発達がまだまだ途中の子どもたちにとって、スマホの長時間使用は大きな負担になることも。そんなときに役立つのが、「20-20-20ルール」という習慣です。

この記事では、このルールがどんなものか、そして親としてどうサポートしていけるかをご紹介していきます!

Contents

「20-20-20ルール」ってなに?

まずは名前の由来から。

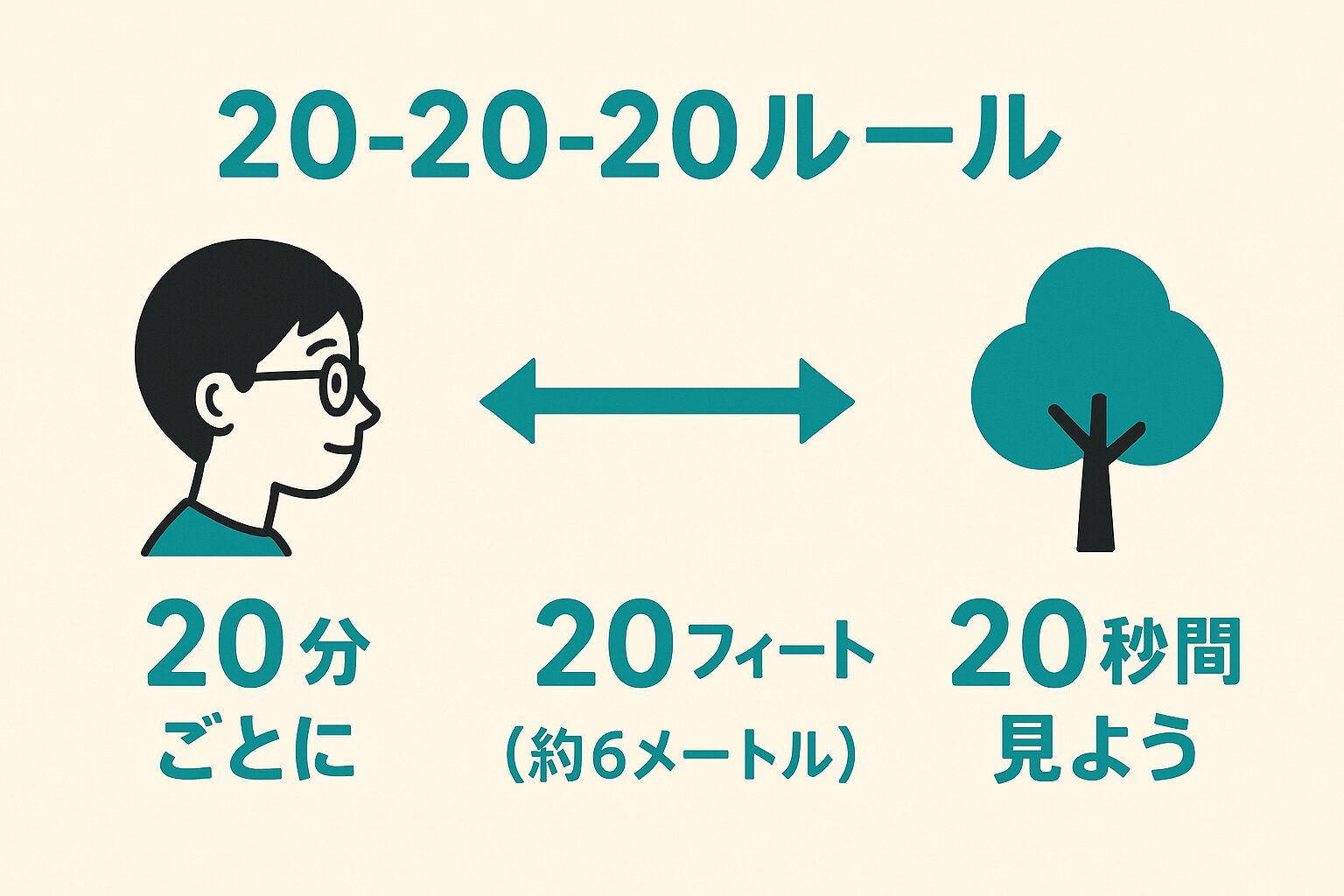

20-20-20ルールとは、アメリカ眼科学会(AAO)などが推奨している目の健康を守るための簡単なルールです。

内容はとてもシンプル:

「20分ごとに、20フィート(約6メートル)離れたものを、20秒間見よう」

この習慣を取り入れることで、目のピント調節機能を休ませることができ、デジタル機器の使いすぎによる「眼精疲労」や「ドライアイ」などの症状を防ぐことができます。

なぜ子どもにこそ必要なの?

子どもは集中すると時間を忘れてしまいがちです。また、まだ目の調節機能が十分に発達していないため、大人よりもスマホの影響を受けやすいのが特徴です。

こんなサインに要注意!

– 目をしょぼしょぼさせる

– 頭痛や肩こりを訴える

– すぐにイライラする

– 集中力が続かない

もしこうしたサインが見られるなら、スマホやタブレットの使用時間を見直すとともに、20-20-20ルールを取り入れるチャンスかもしれません。

家庭でできる20-20-20ルールの実践法

1. タイマーを活用しよう

「20分ごと」は、子ども自身で管理するのは難しいので、親がタイマーをセットするのがおすすめ。キッチンタイマーやアプリを使って、20分たったら音が鳴るようにしましょう。

2. 一緒に6メートル先を探してみよう

「20フィート(約6メートル)」というと、ちょっと感覚がつかみにくいですよね。室内なら、窓の外の木や、廊下の先など、距離のある目標物を一緒に探してみると、子どもも楽しく取り組めます。

3. 親子でゲーム感覚に

「20秒間見つめて、何が見えたか言ってみよう!」「外を見て、鳥がいたら1ポイント!」など、ちょっとしたゲームにすると、子どもも飽きずに続けやすくなります。

4. 親もお手本に

大人もついスマホを長時間見てしまいますよね。親が率先して20-20-20ルールを守る姿を見せることで、子どもも自然とマネするようになります。

他にもできるスマホ対策

20-20-20ルールに加えて、以下のような対策も効果的です:

– 使用時間のルールを決める**:1回の使用は30分まで、など家庭のルールを作りましょう。

– ブルーライトカットの設定**:スマホやタブレットにブルーライトカット機能を設定する。

– 照明と姿勢に気をつける**:明るい場所で、画面との距離を30cm以上離して使う。

– 「スマホお休みタイム」をつくる**:寝る前1時間はスマホ禁止、など1日の中に「休む時間」を設けましょう。

最後に:目を守ることは、未来を守ること

子どもの視力や集中力は、これからの学習や生活に大きく関わってきます。便利なスマホやタブレットも、上手に使えば強力な学びのツールになりますが、使い方にはやっぱり工夫が必要です。

「20-20-20ルール」は、とても簡単なのに効果はバツグン。今日からでもすぐに始められるので、ぜひ親子で楽しく取り入れてみてくださいね。

【まとめ】

– スマホの長時間使用は子どもの目に大きな負担

– 「20-20-20ルール」で定期的に目を休める習慣を

– タイマーやゲーム感覚で家庭でも楽しく実践できる

– 他のスマホ対策も合わせて、健やかな視力を守ろう!

投稿者プロフィール

- 役職:父親

- はじめまして!3児のパパ(仮)と申します。東京出身。高校時代に人の役に立ちたいと思い、医療福祉系の道へ。医療福祉系の資格を多数取得しています。子育てのこと、生活やお金のノウハウや為になったことを発信することを目的に当ブログを開設しました。メルカリでも色々と販売しています!

この記事へのコメントはありません。